七七事变,全民族抗日战争开始

78年前,卢沟桥畔的一声枪响,震醒了沉睡的中华巨龙。以炮轰宛平县城和进攻卢沟桥为标志,日本军国主义发动了全面的侵华战争,中国人民由此拉开了全面抗战的序幕。在中国共产党倡导建立的以国共合作为基础的抗日民族统一战线旗帜下,各党派、各民族、各阶级、各阶层、各团体为固我长城,抵御日寇,尽弃前嫌,前所未有团结一起,义无反顾投身于抗击日本侵略者的洪流之中,共同构筑了抗击侵略的铜墙铁壁,谱写了气壮山河的英雄史诗。

中华民族到了最危险的时候

1937年7月7日夜,日本侵略军在北平西南的卢沟桥附近,以军事演习为名,突然向当地中国驻军第29军发动进攻,该军第37师第110旅第219团团长吉星文率部抵抗。至次日晨,龙王庙、五里店、卢沟桥火车站等阵地被日军占领。8日晚,第110旅旅长何基沣率部反击,由西苑及长辛店夹击宛平城外日军,一举夺回失去阵地,全歼侵占卢沟桥火车站的日军。

卢沟桥事变是日本军国主义全面侵华战争和中国全国性抗日战争的标志性事件,是“世界反法西斯战争在东方的爆发点”。

近代以来,中国多次遭受帝国主义列强的入侵和蹂躏。鸦片战争以来,在帝国主义列强的坚船利炮面前,腐败的清政府不得不在每一次战败后签下丧权辱国的不平等条约,向帝国主义国家割地赔款,使中国逐渐沦为半殖民地半封建的国家。即便如此,因为中国地大物博,人口众多,加上帝国主义列强之间的矛盾,多数国家并没有完全吞并中国的野心与打算。唯独曾被中国人称为“蕞尔小邦”的日本,一直抱有“以蛇吞象”的野心,意欲亡我中华。自从明治天皇颁布诏书,鼓吹“开拓万里波涛,布国威于四方”,并亲自制定以侵略朝鲜、中国为中心的“大陆政策”之后,日本便产生了各种版本的侵华构想。在这样的国策指导之下,选择何地进攻、寻找什么借口以及在什么时间挑起,则要视时机而定。因此,表面看似偶发的卢沟桥事变,实属必然。

不少右翼学者经常讨论“卢沟桥事变谁先打响第一枪”,实际上,这是一个虚伪的命题。中日战争的“第一枪”早在1894年甲午战争时便由日本首先开火。此后,日军又参加八国联军攻入北京,接着在日俄战争中蹂躏南满,1914年攻占胶东半岛,1928年攻入济南制造“五三惨案”,1931年侵占东北,接着在上海发动一二八事变,1933年又突破中国军队的长城防线直攻到北京、天津城下……几十年间,日本侵华的枪声可谓一直持续不断。

日军进攻卢沟桥受挫后,日本政府一面以“不扩大方针”和“就地解决”为幌子,一面发出动员密令,迅速向中国大批增兵,加紧侵略部署,扩大侵略战争。7月底,日军占领北平和天津。接着以30万兵力,沿平绥、平汉、津浦三条铁路向我华北腹地扩大进攻。日军进攻卢沟桥,标志着日本蓄谋已久的全面侵华战争的爆发,也标志着中国全面抗战由此开始。

在装备精良、气焰嚣张、野蛮残暴的日本侵略军的进攻下,国民党军队的抵抗很快陷于失败,大片国土沦于日寇铁蹄之下。日本侵略军所到之处,烧杀淫掠,无恶不作。我同胞家园被毁,生灵涂炭,流离失所。紧接着,8月13日,日本侵略军又在上海燃起战火,国民党军奋起抵抗,在上海组织淞沪会战。

中华民族到了最危急的关头!

“睡狮”开始了真正的觉醒

卢沟桥事变发生时,日本军部头目曾认定只要出动10至15个师团,以三个月作战便足以打垮中国政府军主力,南京政府或者降日或者垮台,关内各地随之也会纷纷建立像“满洲国”那样的附日伪政权。

这种狂妄很大程度上是出于对近代以来中国社会一盘散沙局面的认知。中国内部曾军阀割据、混战不休,四分五裂,使日本军国主义有隙可乘,而一些中国人民族精神的缺失和洋奴媚外思潮的出现,更让日本对中国有了轻蔑之意:当年日军侵入中国一城一地后,经常会有民族败类组织“维持会”来媚颜接待,九一八事变后还出现了东北众多高级官员集体附日当汉奸的现象,溥仪等清朝遗老和不少北洋军阀以及国民党的失意政客更是卖身投靠充当傀儡政权的头目。

然而,卢沟桥的枪声较之以前却有了新的意义。抗战爆发前,中华民族的民族意识还没有在全体中国人中间形成,很多人仍然只知有家,不知有国。从鸦片战争到辛亥革命……一次次的抗争,终因没有民众的广泛参与而失败。但是,这次不同了,万众一心的中华民族势不可当。

“生则同生,死则同死;存则同存,亡则同亡,这是民族自觉史的开端,是真正的新中国国家的序幕。”

全面抗战爆发后,著名民主人士晏阳初写下了这样的文字。一个自1840年以来一直多灾多难的民族,正是在这场反抗入侵的战争中浴火重生。在抗日民族统一战线的旗帜下,地不分南北,人不分老幼,全国各党派各民族同仇敌忾,奋起抗争,敢于胜利。

“一寸山河一寸血,十万青年十万军”。这种排山倒海、勇往直前的力量,唤醒了沉睡了的民族魂魄。如果说,此前日军开枪开炮的结果总是迫使腐朽的中国政府求和息事,这天之后中国方面却不论日军如何进攻都以抵抗的枪声回击,持续抗战到八年后日军缴枪投降。

中国这头“睡狮”开始了真正的觉醒。团结起来的中华民族,经过8年艰苦卓绝的抗争,最终打垮了骄横一时的日本法西斯。

陷敌于全民族团结抗战的汪洋大海

团结一致、共赴国难的全民族抗战是抗战胜利的关键,而中国共产党则是全民族统一战线形成的关键力量。

早在1935年8月,中共中央就发布了《为抗日救国告全体同胞书》(即《八一宣言》),呼吁“兄弟阋于墙而外御其侮”,主张建立全国统一的国防政府,建立以国防军为主体的“抗日联军”。1936年初起,国共双方就如何进行第二次国共合作,停止内战、一致抗日,开始了多轮谈判。同年底,中共大力推动西安事变和平解决,迫使蒋介石同意停止内战,联共抗日,国民党“攘外必先安内”基本政策从此终止。中国共产党在这次事变中不是乘蒋之危,而是力主和平解决,也充分表明了对团结抗日的诚意。

卢沟桥事变的第二天,中共中央向全国发出《中国共产党为日军进攻卢沟桥通电》,呼吁“全中国同胞,政府与军队,团结起来,筑成民族统一战线的坚固长城,抵抗日寇的侵掠!”

同日,毛泽东、朱德、彭德怀等红军高级将领致电蒋介石,要求实行全国总动员,保卫平津,保卫华北,收复失地。表示红军将士愿“为国效命,与敌周旋,以达保土卫国之目的”。

7月15日,周恩来将《中国共产党为公布国共合作宣言》送交国民党,敦促蒋介石尽快发表,承认中共的合法地位。宣言还提出发动全民族抗战、实行民权政治和改善人民生活三项政治主张,作为国共合作的总纲领。为推进和谈取得进展,中共中央主动向南京政府表示,“愿在蒋指挥下努力抗战,红军主力准备随时出动抗日,已令各军十天内准备完毕,待令出去,同意担任平绥线国防。”

在民族危亡面前,蒋介石也改变了此前的观望和不抵抗态度。7月17日,蒋介石在庐山发表谈话指出,“如果战端一开,就是地无分南北,年无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责任,皆应抱定牺牲一切之决心”。这是南京政府自九一八事变以来,第一个表明抗战决心的政策性谈话。8月14日国民政府又发表了自卫抗战声明,表示:“中国决不放弃领土之任何部分,遇有侵略,惟有实行天赋之自卫权以应之。”

大敌当前,蒋介石转变了抗战立场,决心全面抗战,遂最终同意主力红军改编后,充任战略游击支队,执行侧面战,协助友军,扰乱与钳制日军大部并消灭一部的作战任务。

陕北高原、延水河畔,4万名历尽艰辛的红军指战员,为了团结抗日,改编为国民革命军第八路军。在江南,1万多名游击战士组成了新四军。

9月22日,国民党中央通讯社发表了《中共中央为公布国共合作宣言》。23日,蒋介石发表谈话,实际上承认中国共产党的合法地位。该宣言的公布和蒋介石谈话的发表,标志着国民党政策的彻底转变,标志着第二次国共合作成立,以国共合作为核心的全民族抗日统一战线正式形成。毛泽东在《国共合作成立后的迫切任务》中指出,“这在中国革命史上开辟了一个新纪元。这将给予中国革命以广大的深刻的影响,将对于打倒日本军国主义发生决定的作用。”

“兄弟阋于墙而外御其侮”。在民族危亡面前,国共两党抛弃了历史恩怨,再次走到一起。曾被洋人讥为“一盘散沙”的中华民族,在爱国主义的旗帜下团结起来,辽阔的中华大地,抗日的烽火四起。

淞沪会战、武汉会战、百团大战、黄土岭之战……正面战场与敌后战场一起在战略上对日军构成夹击态势。

游击战、运动战、地道战、地雷战、麻雀战、破袭战……在广阔的敌后战场,中国共产党及其领导的抗日武装力量发明的一系列战略战术,陷敌于人民战争的汪洋大海之中。

全民族抗战局面形成后,中共领导的敌后战场和国民党指挥的正面战场遥相呼应,最终陷敌于全民族团结抗战的汪洋大海,注定了日军侵华战争失败的最后命运。

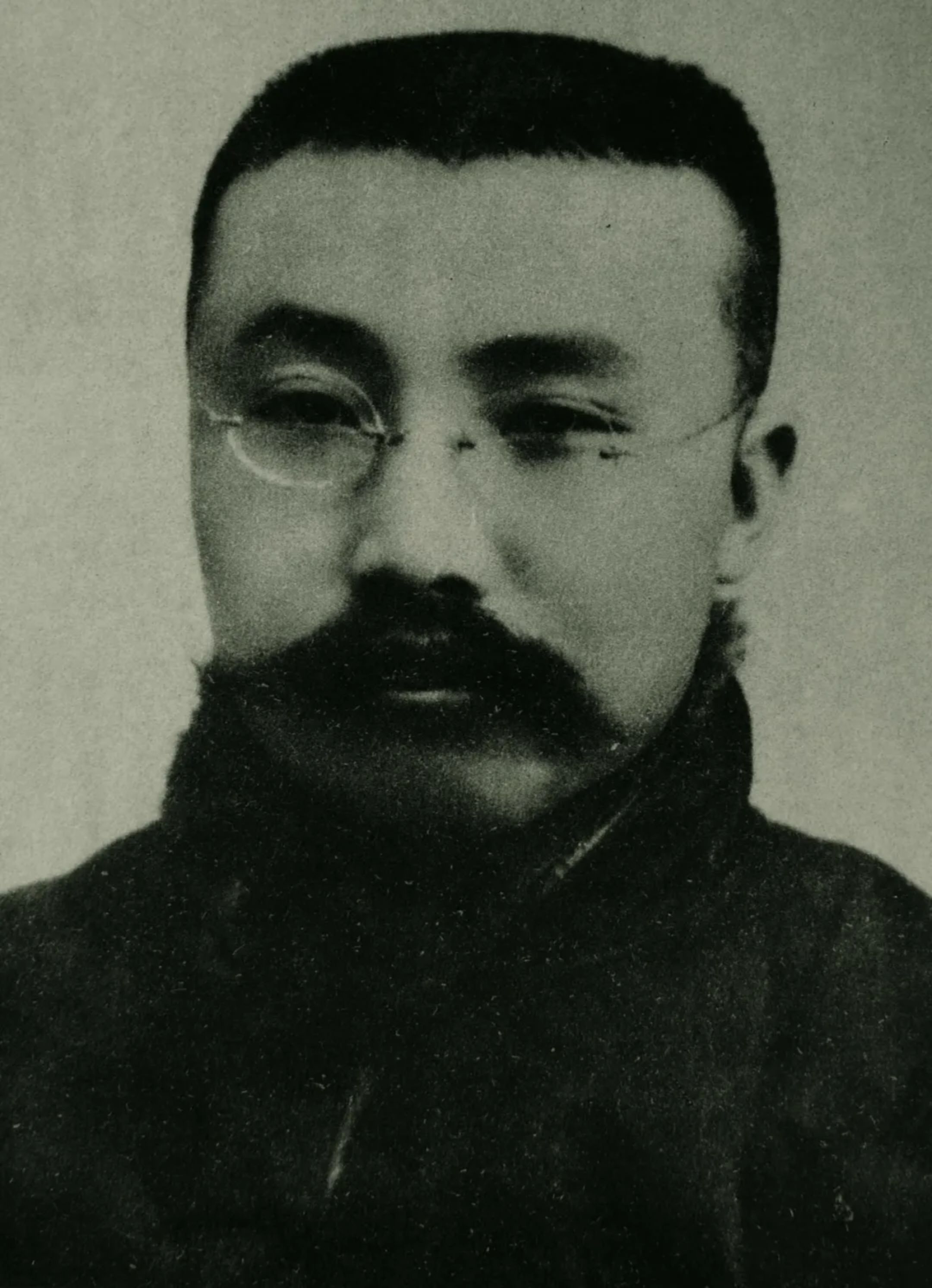

作为中国最早的马克思主义者和共产主义者,李大钊在中国共产党成立前后,数度来沪,从事革命活动,在黄浦江畔留下了闪光的足迹。

李大钊

东瀛归来沪上行

在中国共产主义运动的早期舞台上,出现了两位叱咤风云的人物,时人称为“北李南陈、两颗星辰”。这“北李”与“南陈”分别指的是中国共产党的主要创始人李大钊和陈独秀。

1913年冬,年轻的李大钊从天津北洋法政专门学校毕业后,由汤化龙资助东渡日本留学。经过半年的努力,考入早稻田大学政治经济科深造。象牙塔内的生活原本应该是简单而宁静的,但国内政局的风云变幻,却让课堂里的李大钊坐立不安。

1915年1月18日,日本大隈内阁向袁世凯政府秘密提出“二十一条”要求。这桩卑劣的政治交易内幕一经披露,李大钊怒不可遏。他迅速联络留日学生,成立留日学生总会,并任该会文牍干事。救国心切的他挥笔写下《警告全国父老书》,控诉日本帝国主义的侵略野心,要求中国政府拒绝日本的无理要求。不料,5月9日,袁世凯在日方的威逼利诱下几乎全盘接受了丧权辱国的“二十一条”。李大钊对袁世凯政府彻底失望了。

1916年1月底,为了声援云南护国军讨袁,李大钊从横滨奔赴上海,开展爱国宣传。当轮船劈波斩浪朝向东海之滨驶去,李大钊倚扶着船舷,远眺波涛翻滚的大海,心潮澎湃,欣然赋诗《太平洋舟中咏感》。诗中写道:“逆贼稽征讨,机势今已熟……相期吾少年,匡时宜努力;男儿尚雄飞,机失不可得。”其救国图强的雄心壮志可见一斑。在沪期间,他顾不得游览申江名胜,更无闲情逸致游逛于十里洋场,而是四处奔走,为声讨袁世凯窃国复辟而大声疾呼。

首次上海之行令李大钊的心情久久难以平复,“益感再造中国之不可缓”。然而,正当李大钊在上海积极联络讨袁之事时,早稻田大学竟以“长期欠席”为由,将他除名。对于校方的这一无理决定,李大钊并未感到突然,他索性就此中断学业,全力投身于反袁斗争之中。1916年5月中旬,他由东瀛归国,暂留上海。此间,李大钊仍时刻筹划着反袁大计。在给好友霍例白的信中说:“传闻袁氏备战甚急,此则雌雄之决,仍非出于一战不可也。”6月6日,袁世凯在全国人民的唾骂声中一命呜呼。消息传来,李大钊不由得欣喜若狂,他一年多来努力奋斗的目的总算初步达成。7月11日,他应邀北上,担任北京《晨钟报》主编,大力宣传民主主义思想。

袁世凯政府虽已倒台,但在北洋军阀的统治之下,华夏大地依旧暗无天日。1917年6月,张勋借“调停”大总统黎元洪与国务总理段祺瑞之间的争端为名,率“辫子军”进京。7月1日,他宣布拥立前清末代皇帝溥仪复辟。就在张勋复辟的当日,李大钊仓促离京,避走上海。

虽说在沪期间食宿无忧,但回想起自己辛亥革命以来的经历,身处浦江之畔的李大钊百感交集。他一心为国为民不辞劳苦,却不想到头来落得个“国变日……仓黄出京”的结果,困惑与迷茫感一直萦绕在李大钊心头,挥之不去。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村,就在李大钊和与他同时代的那批有良知的知识分子在苦苦探求再造中华的新途径时,传来了俄国十月革命胜利的消息。正处惆怅之中的李大钊,从苏俄革命的成功范例中看到了中华民族争取独立、实现富强的曙光。他连续发表文章,热情讴歌十月革命及其意义,并大胆预言:“试看将来的环球,必是赤旗的世界。”李大钊由此从一个激进的民主主义者转变为一个马克思主义者,成为中国传播马克思主义的第一人。

“南陈北李,相约建党”。1920年,李大钊在北京创建共产党早期组织,与在上海的陈独秀遥相呼应,积极推动建立全国范围的共产党组织。

与孙中山相见恨晚

1922年8月上旬,李大钊离京去往杭州。他此行的目的是参加中共第二届中央执行委员会的特别会议(即西湖会议)。在转赴杭州之前,李大钊专程来到环龙路渔阳里2号(今南昌路100弄2号),同陈独秀讨论了关于与国民党合作建立民主联合战线的方式方法问题。

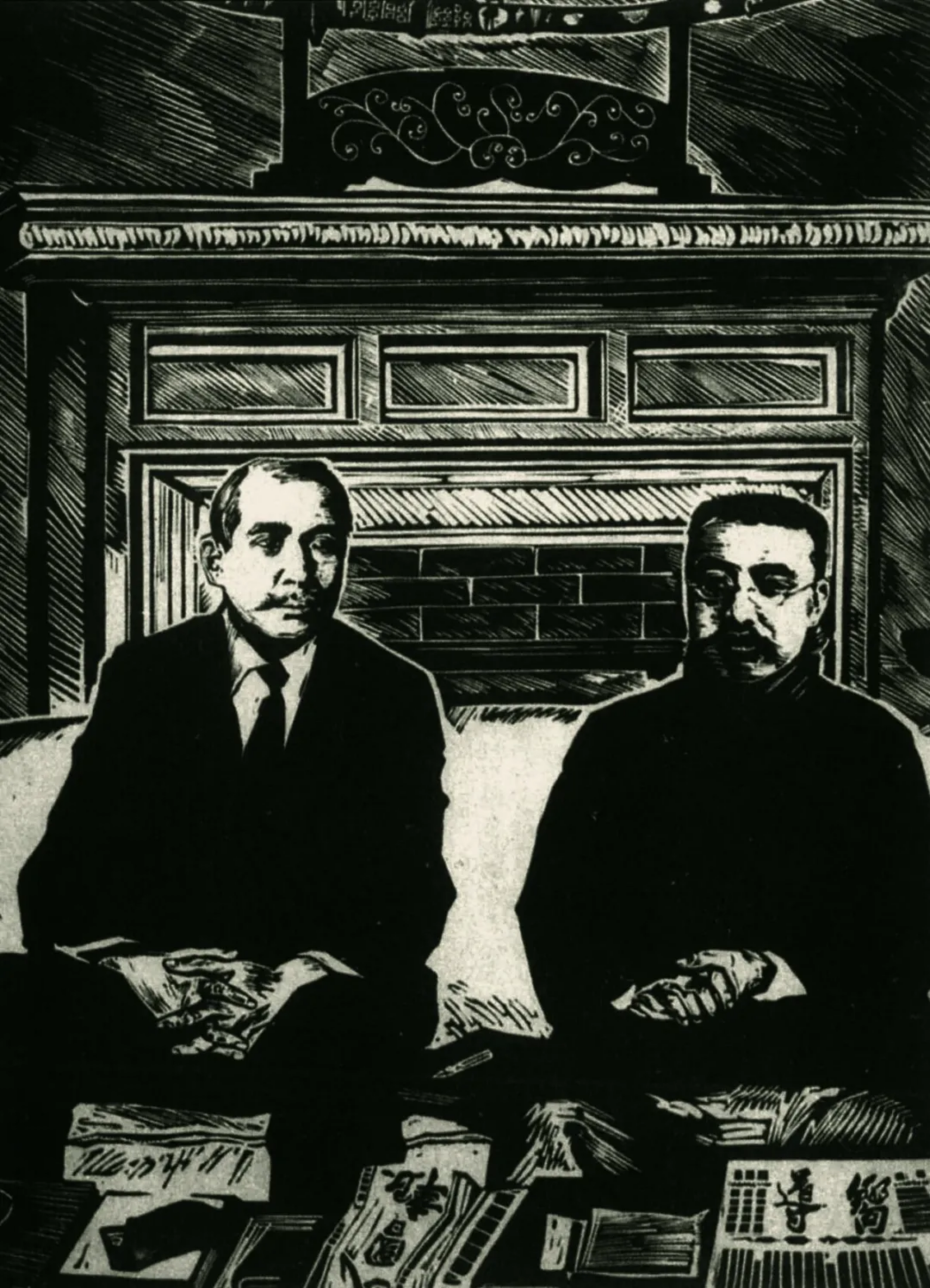

8月30日,西湖会议结束后,李大钊受中共中央的委托,回到申城,前往莫里哀路29号(今香山路7号)拜访孙中山。虽然此前并没有直接的交往,可两人神交已久。五四运动期间,孙中山就通过《每周评论》,对李大钊这位新文化运动巨子、布尔什维克主义的积极宣传者相当熟悉。李大钊对孙中山的革命思想,更是了如指掌。因此,两人照面后,略微寒暄几句便切入正题, 就“振兴国民党以振兴中国之问题” 展开热烈探讨。畅聊之下,彼此颇有相见恨晚的感觉。一次交谈尚不尽兴,李大钊接连数度出入莫里哀路孙宅。有一回,竟长谈数小时,以至到了吃饭的钟点都欲罢不能。他们每次见面时,宋庆龄都陪在一边。后来每当提起这段往事,宋庆龄仍记忆犹新:“中山先生特别钦佩和尊敬李大钊,我们总是欢迎他到我们家来。”

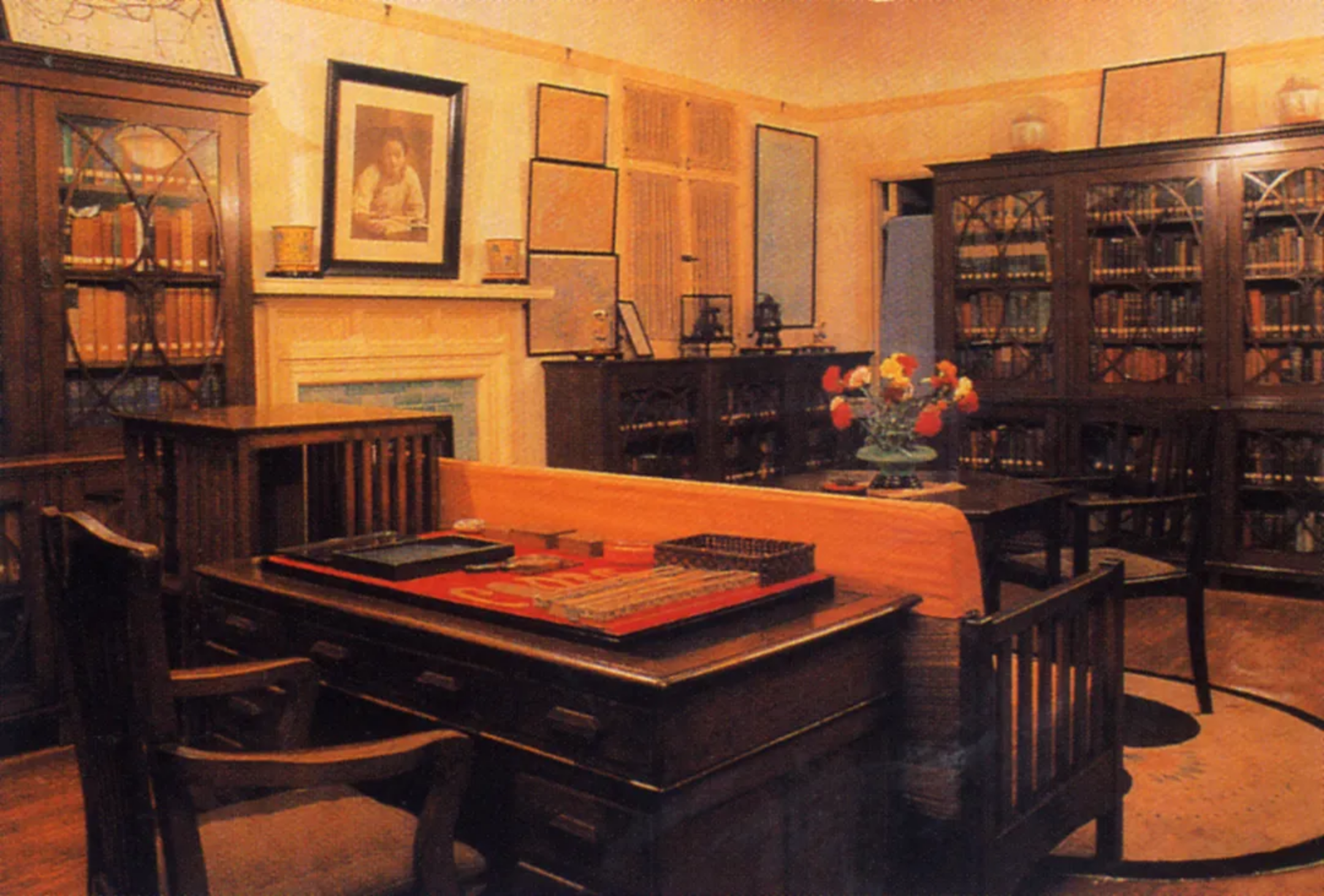

莫里哀路29号(今香山路7号)孙中山寓所内的书房,这里也是孙中山与李大钊等会晤的地方

李大钊的儒雅风度与广博学识令孙中山对其赏识有加。在孙中山的心目中,李大钊已是帮助他改组国民党的不二人选。经过几次接触后,他遂直截了当地提出希望李大钊加入国民党的想法。李大钊直言相告:“我是第三国际党员,是不能脱离第三国际的。”孙中山听后,微笑着摆了摆手,说道:“这不打紧,你尽管一面做第三国际的党员,一面加入本党帮助我。”见孙中山如此恳切,加之中共中央在西湖会议上已作出了中共少数负责人可以个人身份加入国民党的决定,李大钊便欣然应允。当即由张继为介绍人,孙中山亲自主盟,吸收李大钊为国民党党员。此后,陈独秀、张太雷、蔡和森、张国焘等中共负责人,也陆续加入国民党。

李大钊与孙中山商谈国共合作事宜(版画)

1924年1月5日,作为孙中山亲自指定的代表,李大钊与张国焘等乘坐特别快车南下出席国民党第一次全国代表大会。赴穗途中,李、张二人在沪稍做停留,参加中共中央的会议,参与讨论并确定共产党人在国民党“一大”上应取的态度。会上,陈独秀提议由李大钊、张国焘会同已在广州的谭平山、瞿秋白等组织一个指导小组,用以协调出席国民党“一大”的中共党员的行动,该小组的负责人就由李大钊担任。中央会议结束后,李大钊等继续行程,搭乘火车直奔羊城。

演讲深入浅出

在延安时期,毛泽东对身边工作人员提起李大钊时,将他视作“真正的好老师”。的确,李大钊时刻都以向青年学子传播革命思想为己任。中国共产党成立后,李大钊每次来沪后都会抽出时间,到校园里倾力宣传马克思主义。

1922年9月3日,他应邀在中华职业学校召开的上海社会主义青年团国家少年日纪念会上发表关于青年问题的演讲,号召青年团结起来,进行反帝反封建的斗争。翌年4月,他又于复旦大学演说《史学与哲学》。

李大钊去往最多的还是上海大学。这与他曾参与创建上海大学不无关系。在上海大学创始期间,他向于右任推荐邓中夏和瞿秋白到校任教。作为常客,从1923年4月到11月,短短半年时间里,李大钊先后3次为师生演讲。从《演化与进步》鼓励年轻人确立马克思主义历史观,“快快乐乐地创造未来的黄金时代”,到《社会主义释疑》阐析社会主义的本质属性,再及《史学概论》解释历史唯物主义的方法论。李大钊的讲演深入浅出,热情洋溢,极受学生的欢迎。《民国日报》副刊《觉悟》将他的演说内容都整理刊登出来,更是扩大了其社会影响。

11月7日,上海大学举行十月革命胜利六周年纪念大会,并庆祝该校“社会问题研究会”成立。是日,李大钊欣然与会,作了题为《社会主义释疑》的著名讲演。通篇讲稿不过千余字,却微言大义。演讲中,他一语道出了社会主义的实质:“社会主义是要富的,不是要穷的,是整理生产的,不是破坏生产的”;“社会主义是使生产品为有计划的增殖,为极公平的分配——能够使我们人人都能安逸享福”;“社会主义制度下做工是愉快的……我们的工作是要免除工作上的痛苦。”字字句句有力地回击了当时社会上所弥漫的反社会主义思潮。

上一篇:每日一学——4月21日

下一篇:每日一学——4月19日