为深入开展党员冬训活动,推进党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育,激发广大党员的模范带头作用,自觉把学习“四史”作为重大任务,终身课题,真正做到知史爱党、知史爱国。3月24日,教信中心第二党支部组织全体员工和党员来到无锡市锡北镇和严家桥古村,开展主题党日活动,参观锡北镇新四军六师师部旧址纪念馆和考察美丽乡村活动。

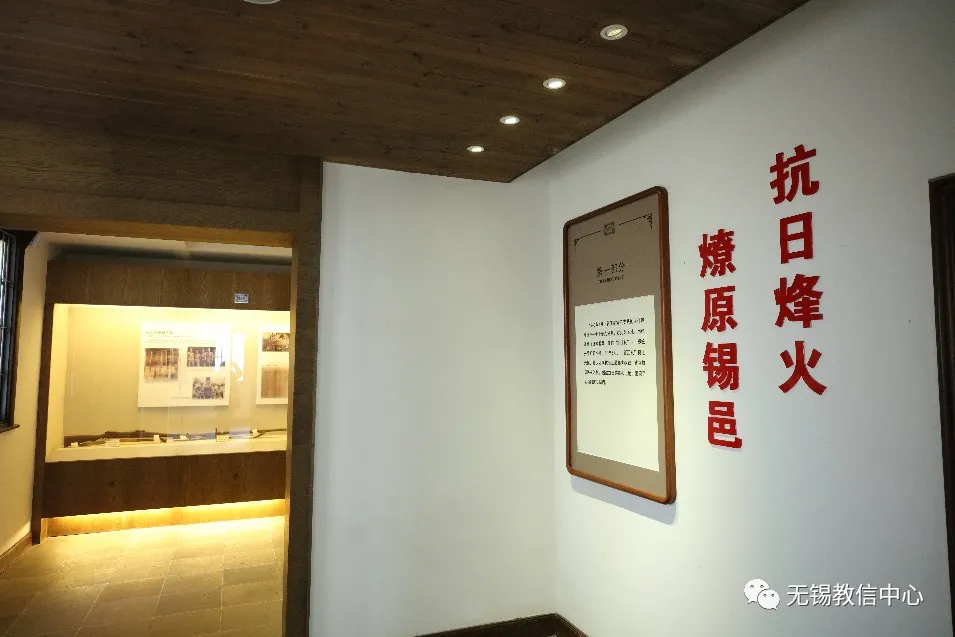

第一站,广大员工和党员来到新四军六师师部旧址纪念馆,该纪念馆位于无锡市锡山区锡北镇寨门村诸巷,其前身是新四军挺进苏南东路地区进行抗日斗争的一个重要指挥部,现为无锡市文物保护单位、无锡市爱国主义教育基地。该馆为两层楼的西式小洋楼,保持了当年的外型、结构和风貌。西、南两面环河,岸边绿树成行,环境幽雅。在这里,广大员工和党员参观了陈列馆展示的新四军在无锡活动的史料、通过参观文字、图片、实物等资料、观看视频等,回顾过去,重温历史,了解英雄事迹,聆听革命传统,缅怀不灭英灵。广大党员在党旗下重温入党誓词,时刻不忘自己是一名共产党员,时刻以党员标准严格要求自己。活动加强了对党员的教育,牢固树立党员服务宗旨,增强服务意识。

第二站,广大员工和党员来到锡、澄、虞交界处的严家桥古村,参观美丽乡村,考察社会主义新农村建设成就。严家桥古村历史悠久,自元末明初严氏在永兴河上建起严家桥后,散居的居民聚居两岸,形成古村,至今已经有八百多年历史。上世纪二三十年代,这里曾经是无锡著名的米码头、布码头、书码头和医药码头。这里是锡剧的发源地,也是无锡望族唐氏发迹之地。

沿路望去,见一牌楼耸立,其上“严家桥”三字由唐氏后人,前香港特区财政司司长唐英年所题。严家桥唐氏,祖籍常州武进,祖先唐荆川,曾任明朝兵部侍郎,又是著名散文家。明朝末年,唐氏第11世中的一支移居无锡,历经变迁,到上世纪三四十年代,唐家已成为无锡四大民族工商业家族之一。

严家桥素以崇文重教著称,严家桥60多个姓氏、200多户人家,近代就涌现了280多位高知高职的国家栋梁,平均每10人中就有一个教授级知识分子,是当之无愧的"教授村"。

在严家桥畔,有一座名震大江南北的小屋"春源布庄"。唐氏先祖定居严家桥后,将无锡布业中的商业信誉、经营规模、购销渠道也带到了严家桥,为"家家纺纱,户户织布"的严家桥传统手工业,提供了更大的发展良机。十九世纪二十至四十年代更是达到鼎盛,"商贾云集,人烟繁盛"成为无锡地区四大"布码头"之一。

严家桥温和的气候,便利的灌溉,形成了大片的沃土良田。十九世纪七十年代,唐家置田地6600亩用来种植粮食,修建了远近闻名的"唐氏仓库"和"唐家码头",先后垫资建造了万善桥、永兴桥和梓良桥,加上原有的严家桥,于是小镇以桥为经,以河为纬,兴市建镇,蔓延扩展,形成锡东地区著名的"米码头"。

严家桥还是锡剧的发源地,是有名的锡剧第一村。锡剧早先叫滩簧,直到解放后和常州滩簧合并统称为锡剧。严家桥的严廷初是锡剧史上第一个剧作家;出生在严家桥的袁仁仪,被称作"锡剧进上海第一人";锡剧史上最早的滩簧女艺人青宝姑娘也是严家桥人。

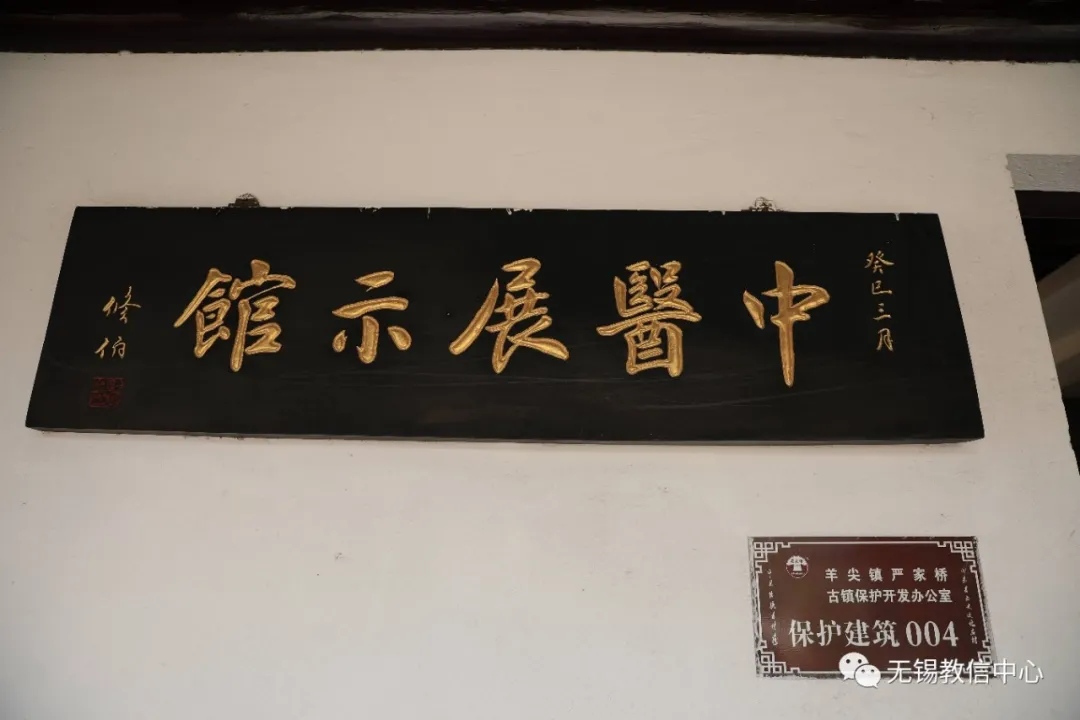

严家桥医药行业源远流长,晚清至解放前,在这里挂牌行医的先后有26家30人之多,以医道深厚、医德高尚、门类齐全而闻名。严家桥中药店最多,其中万象春和大春堂创办最早。"修合虽无人见,存心自有天知",万象春创始人李惠卿的这句话,成为古镇整个医药界的墨守的行风,使严家桥成为了名副其实的无锡东乡"医码头"。

一路走来,依稀可见严家桥昔日的繁华留痕。最后,广大员工和党员来到乡间田头,只见蔚蓝的天空下,绿色的麦苗拔杆而起,随风摇曳,金色的油菜花迎风盛开,拂过阵阵芬芳,千亩良田蔚为壮观。传统的田埂早已不在,现在田间是柏油铺设的道路,带有彩色的装饰。灌溉也已实行了无人化,只见在工作人员的遥控下,无人机轻盈地穿梭在田间,大片喷洒着作物,让我们大开眼界,也感受了社会主义新农村建设的喜人成就。

带着满满的收获,广大员工和党员踏上归途。主题党日活动进一步提升了教信中心团队的凝聚力和战斗力,增强了党员的身份意识、责任意识和使命担当。党员们纷纷表示,今后把主题教育精神与具体工作实际相结合,发挥好先锋模范作用,坚定理想信念,牢记党的宗旨,不忘初心,继续前进,以高度的责任心和使命感,以锐意进取的精神、昂扬向上的斗志和饱满的工作热情勇于担当,尽职尽责,圆满完成各项工作任务。

下一篇:无